在现代规模化养猪业中,批次化生产模式因其能实现生产流程标准化、管理集约化及资源利用高效化,已成为提升养殖效益的核心技术之一。后备母猪作为猪场繁殖群体的新生力量,其生产性能直接影响批次化生产的连续性与稳定性,是决定猪场扩群速度、出栏效率及经济效益的关键因素。后备母猪的分娩率、产仔性能、断奶性能及妊娠周期等指标,不仅反映其自身繁殖潜力,更体现批次化管理中配种时机把控、营养调控、环境适应等技术环节的协同效果。

近年来,随着养猪业对精准化管理的追求,批次化生产中后备母猪的生产性能评估成为研究热点。通过对多批次生产数据的系统分析,可揭示不同批次间生产性能的差异规律,为优化饲养管理方案、提高猪群繁殖效率提供科学依据。本文基于西部某猪场连续14个批次的后备母猪生产记录,从分娩率、产仔性能、断奶性能及妊娠天数等维度,系统分析后备母猪在批次化生产中的表现特征,探讨影响其生产性能的关键因素,旨在为猪场批次化生产的精细化管理提供参考。

1、分娩率表现及分析

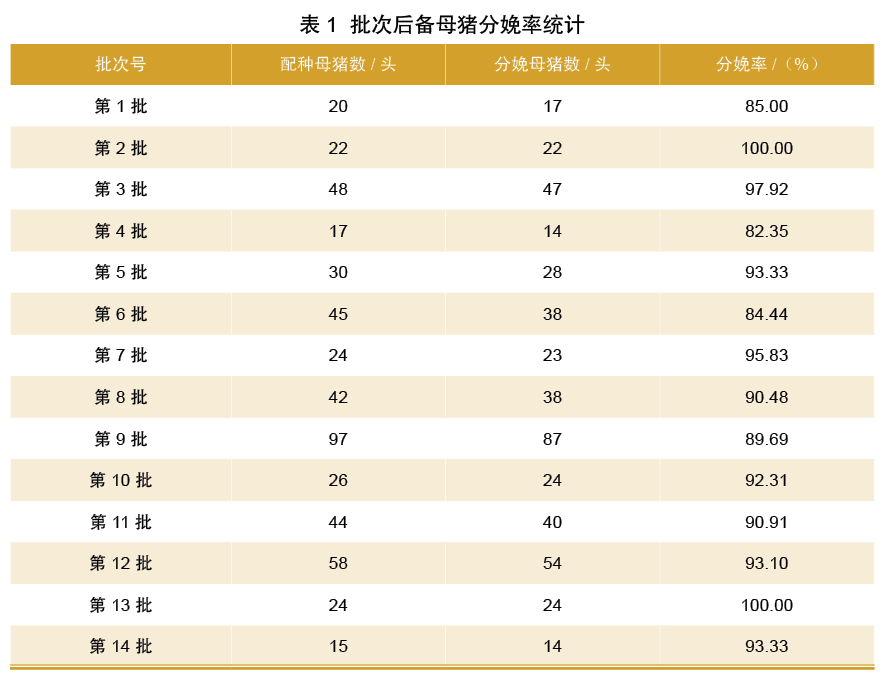

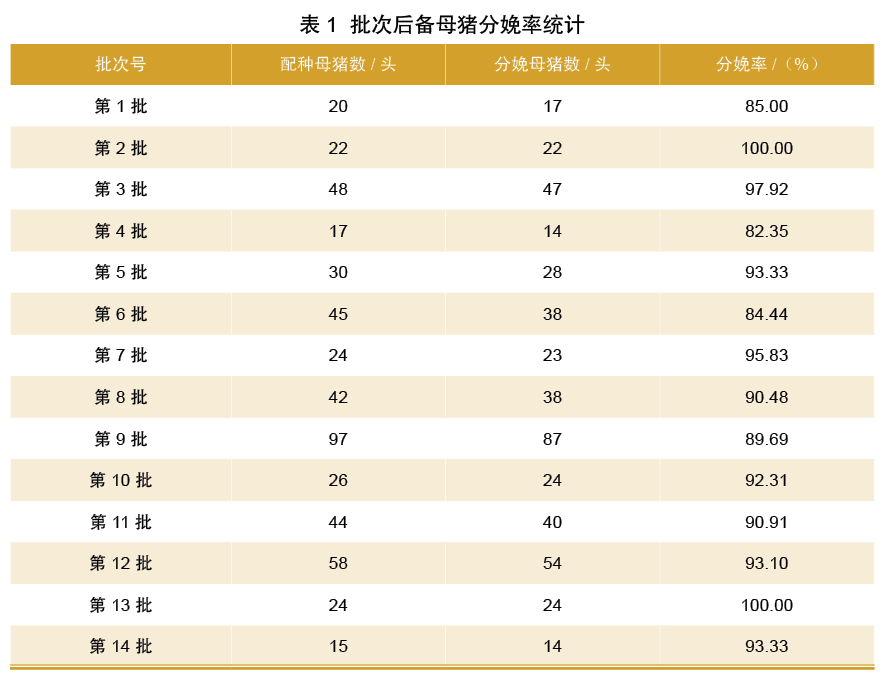

分娩率是衡量后备母猪配种成功与否的核心指标,直接影响批次化生产的计划执行与成本控制。根据14个批次的生产数据(表1),后备母猪分娩率整体呈现波动趋势,范围在82.35%~100%之间,平均分娩率为91.26%。其中,第2批和第13批分娩率达到100%,表现最优;第4批分娩率最低,仅为82.35%,与最优批次相差17.65个百分点,反映出批次间配种效率存在显著差异。

从数据分布来看,14个批次中共有8个批次分娩率超过90%,占比57.1%,说明该猪场后备母猪整体配种效果较好。第4批分娩率偏低,可能受以下因素影响:一是后备母猪发情不明显,导致配种时机误判;二是配种后饲养管理不当,如应激或营养失衡引发早期胚胎死亡;三是精液活力不足,影响受精成功率,建议针对低分娩率批次进行回溯分析,优化发情检测流程、加强配种后72 h内的环境管控(避免转群、温差过大等应激),并建立精液质量追溯体系等,以缩小批次间差异。

2、产仔性能分析

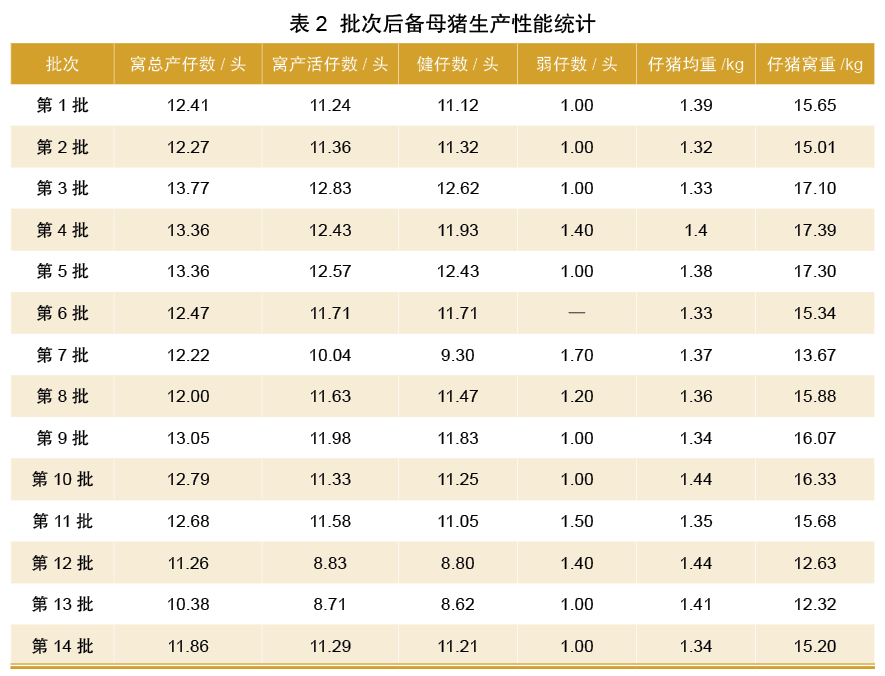

产仔性能是后备母猪繁殖潜力的直接体现,包括窝总产仔数、窝产活仔数、健仔数、弱仔数及仔猪重量等指标,对批次化生产的仔猪供给量与质量起决定性作用。

2.1窝总产仔数与窝产活仔数

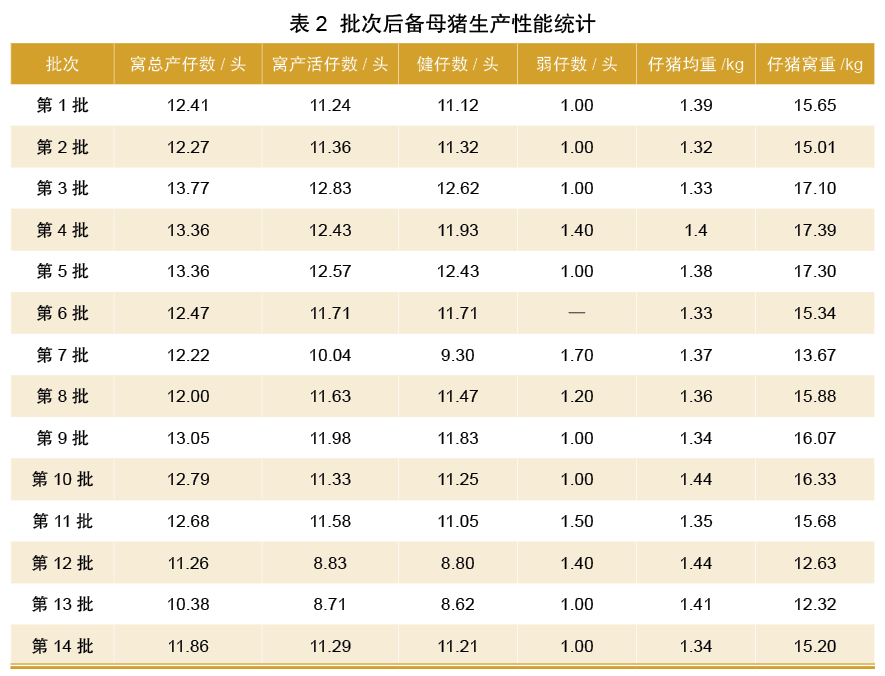

14个批次的平均窝总产仔数为12.23头,窝产活仔数为10.98头,活仔率(窝产活仔数/窝总产仔数)平均为90.5%。其中,第3批表现最优,窝总产仔数达13.77头,窝产活仔数12.83头;第13批表现最差,窝总产仔数仅10.38头,窝产活仔数8.71头,与第3批相差4.12头。

窝总产仔数的差异可能与后备母猪的排卵数、受精率及胚胎存活率相关。第3批和第4批(窝总产仔数13.36头)的高产出,可能得益于配种前的诱情、饲养管理等;而第13批窝产仔数低,可能是由于母猪体况过差。窝产活仔数与窝总产仔数趋势基本一致,但第7批窝产活仔数(10.04头)较窝总产仔数(12.22头)偏低,活仔率仅82.2%,推测可能存在母猪受到猪蓝耳病病毒、猪圆环病毒等与繁殖性能相关的病毒的影响。

2.2健仔数与弱仔数

健仔数平均为10.73头,弱仔数平均为1.18头,弱仔率(弱仔数/窝产活仔数)为10.7%。第3批健仔数最多(12.62头),弱仔数1头;第7批弱仔数最多(1.7头),且健仔数仅9.3头,反映该批次仔猪健康状况较差。

弱仔数增多通常与母猪妊娠期营养不足、子宫内发育迟缓(IUGR)或分娩应激有关。第7批弱仔率高可能因妊娠期能量摄入不足(如玉米霉变导致采食量下降),或母猪应激引发内分泌紊乱影响胎儿发育。建议加强妊娠期饲料营养监测,尤其关注维生素E、硒等抗氧化物质的添加,同时优化分娩舍环境(如温度控制在24~26℃),减少应激因素。

2.3仔猪重量指标

仔猪均重平均为1.37 kg,仔猪窝重平均为15.36 kg。第10批仔猪均重最高(1.44 kg),第12批仔猪窝重最低(12.63 kg)。仔猪均重与健仔数呈正相关(如第10批健仔数11.25头,均重1.44 kg),说明健康仔猪的发育更均匀。见表2。

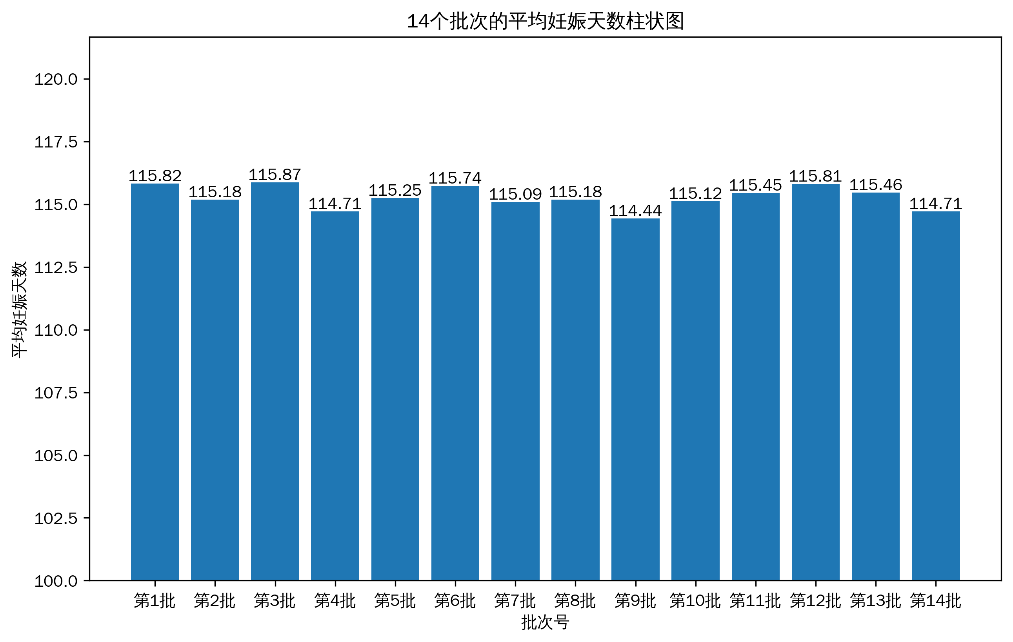

3、平均妊娠天数分析

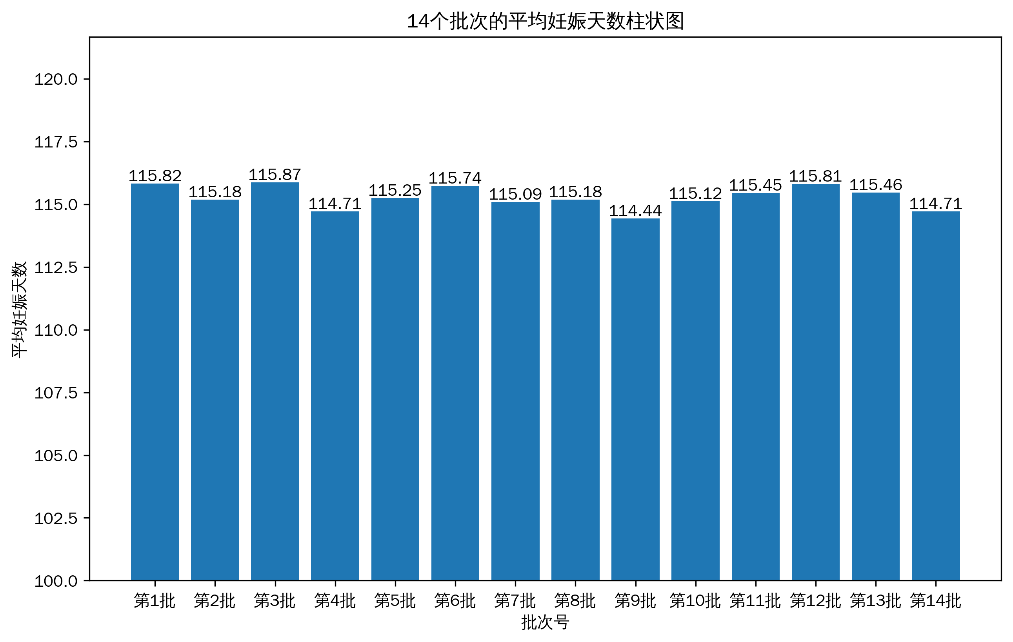

妊娠天数是后备母猪繁殖周期的重要参数,对批次化生产的时间规划(如预产期推算、产房安排)至关重要。14个批次平均妊娠天数为115.2 d,波动范围在114.44~115.87 d,整体较为稳定,见图1。

近年来,随着养猪业对精准化管理的追求,批次化生产中后备母猪的生产性能评估成为研究热点。通过对多批次生产数据的系统分析,可揭示不同批次间生产性能的差异规律,为优化饲养管理方案、提高猪群繁殖效率提供科学依据。本文基于西部某猪场连续14个批次的后备母猪生产记录,从分娩率、产仔性能、断奶性能及妊娠天数等维度,系统分析后备母猪在批次化生产中的表现特征,探讨影响其生产性能的关键因素,旨在为猪场批次化生产的精细化管理提供参考。

1、分娩率表现及分析

分娩率是衡量后备母猪配种成功与否的核心指标,直接影响批次化生产的计划执行与成本控制。根据14个批次的生产数据(表1),后备母猪分娩率整体呈现波动趋势,范围在82.35%~100%之间,平均分娩率为91.26%。其中,第2批和第13批分娩率达到100%,表现最优;第4批分娩率最低,仅为82.35%,与最优批次相差17.65个百分点,反映出批次间配种效率存在显著差异。

从数据分布来看,14个批次中共有8个批次分娩率超过90%,占比57.1%,说明该猪场后备母猪整体配种效果较好。第4批分娩率偏低,可能受以下因素影响:一是后备母猪发情不明显,导致配种时机误判;二是配种后饲养管理不当,如应激或营养失衡引发早期胚胎死亡;三是精液活力不足,影响受精成功率,建议针对低分娩率批次进行回溯分析,优化发情检测流程、加强配种后72 h内的环境管控(避免转群、温差过大等应激),并建立精液质量追溯体系等,以缩小批次间差异。

2、产仔性能分析

产仔性能是后备母猪繁殖潜力的直接体现,包括窝总产仔数、窝产活仔数、健仔数、弱仔数及仔猪重量等指标,对批次化生产的仔猪供给量与质量起决定性作用。

2.1窝总产仔数与窝产活仔数

14个批次的平均窝总产仔数为12.23头,窝产活仔数为10.98头,活仔率(窝产活仔数/窝总产仔数)平均为90.5%。其中,第3批表现最优,窝总产仔数达13.77头,窝产活仔数12.83头;第13批表现最差,窝总产仔数仅10.38头,窝产活仔数8.71头,与第3批相差4.12头。

窝总产仔数的差异可能与后备母猪的排卵数、受精率及胚胎存活率相关。第3批和第4批(窝总产仔数13.36头)的高产出,可能得益于配种前的诱情、饲养管理等;而第13批窝产仔数低,可能是由于母猪体况过差。窝产活仔数与窝总产仔数趋势基本一致,但第7批窝产活仔数(10.04头)较窝总产仔数(12.22头)偏低,活仔率仅82.2%,推测可能存在母猪受到猪蓝耳病病毒、猪圆环病毒等与繁殖性能相关的病毒的影响。

2.2健仔数与弱仔数

健仔数平均为10.73头,弱仔数平均为1.18头,弱仔率(弱仔数/窝产活仔数)为10.7%。第3批健仔数最多(12.62头),弱仔数1头;第7批弱仔数最多(1.7头),且健仔数仅9.3头,反映该批次仔猪健康状况较差。

弱仔数增多通常与母猪妊娠期营养不足、子宫内发育迟缓(IUGR)或分娩应激有关。第7批弱仔率高可能因妊娠期能量摄入不足(如玉米霉变导致采食量下降),或母猪应激引发内分泌紊乱影响胎儿发育。建议加强妊娠期饲料营养监测,尤其关注维生素E、硒等抗氧化物质的添加,同时优化分娩舍环境(如温度控制在24~26℃),减少应激因素。

2.3仔猪重量指标

仔猪均重平均为1.37 kg,仔猪窝重平均为15.36 kg。第10批仔猪均重最高(1.44 kg),第12批仔猪窝重最低(12.63 kg)。仔猪均重与健仔数呈正相关(如第10批健仔数11.25头,均重1.44 kg),说明健康仔猪的发育更均匀。见表2。

3、平均妊娠天数分析

妊娠天数是后备母猪繁殖周期的重要参数,对批次化生产的时间规划(如预产期推算、产房安排)至关重要。14个批次平均妊娠天数为115.2 d,波动范围在114.44~115.87 d,整体较为稳定,见图1。

图1批次后备母猪平均妊娠天数

母猪妊娠期正常范围为114~116 d,14个批次均在此区间内,说明后备母猪繁殖生理周期稳定。第3批妊娠天数最长(115.87 d),第10批最短(114.44 d),差异主要由胎儿数量、品种遗传特性决定(如产仔数多的母猪可能提前分娩)。妊娠天数的稳定及时间的确定为精准批次化生产的时间节点管控提供了便利,结合妊娠天数分布,提前3 d安排产房清洁消毒,确保分娩环境就绪。

4、综合讨论与生产建议

综合14个批次后备母猪生产数据分析,该猪场后备母猪在批次化生产中整体表现良好,平均分娩率91.8%,窝产活仔数11.25头,窝断奶仔猪数11.03头,妊娠天数稳定在115 d左右,但批次间存在显著差异,如分娩率、窝产仔数的变异系数分别为5.8%、11.2%,需从以下几个方面优化管理。

(1)配种环节精细化。针对第4批、第6批低分娩率问题,建立“发情鉴定-精液质量-配种操作”全流程追溯体系,采用深部输精技术提高受精率,同时尝试在配种后18 d采用B超进行超早期妊娠诊断,及时淘汰或并入下批次待配母猪群。

(2)妊娠期营养调控。为降低弱仔率,如第7批,妊娠期饲料需精准配比,妊娠前期保证优质蛋白的供应,后期增加能量摄入,促进胎儿发育。

(3)哺乳阶段管理。对第1批、第13批低断奶仔猪数问题,加强母猪产后护理(如产后3 d注射头孢噻呋防感染),保证充足饮水与采食量(日均采食量≥5.5 kg),同时对弱仔进行人工补乳,提高成活率。

(4)批次间协同优化。建立批次生产档案,记录每批次的环境参数(如温湿度)、饲料批次、防疫措施等,通过大数据分析找出高绩效批次的共性因素(如第2批、第12批的共同管理措施),建立标准化操作流程。

5、结论

该场后备母猪在批次化生产中的生产性能呈现批次差异,主要体现在分娩率、窝产仔数及断奶仔猪数等指标上。通过优化配种环节,加强妊娠期营养与环境管控、强化哺乳阶段管理等可缩小差异,提升整体效益。后期可结合基因组选育技术,筛选高繁殖力后备母猪,并通过物联网技术实时监测生产数据,实现批次化生产的精准调控。